「実家の土地が借地らしいのだけど、名義変更はどうしたらいいの…?」

「地主とのやり取りがうまくいくかどうか不安…」

「借地権の取り扱いも含めて、相続の専門家に相談したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

建物の底地が他人の土地である、いわゆる「借地」の場合、他人の権利が関係している点から、通常の不動産の相続手続きとは異なる部分があります。

たとえば、借地権付きの不動産を相続した場合、相続人は今後の地代の支払いを継続して行うため、地主とのやり取りをしなければなりません。

また相続税の申告が必要になる場合、借地権付きの不動産を売却して納税資金にしようと考えても、売却するには不動産の名義変更の他、地主の承諾が必要になります。

いずれにせよ、建物が借地であった場合には、相続不動産の分野に強い司法書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

以下では、司法書士の視点から「相続した借地権の基本的な知識」から「借地権付き不動産の相続手続き・トラブル対策」「借地権付き不動産の名義変更や売却の注意点」まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

このページの目次

借地権とは?相続で問題になりやすい理由3選

「そもそも借地権って、何?」

借地権とは、他人の土地を借りて建物を所有する権利のことをいいます。

すなわち、たとえ建物の所有者であっても、土地自体は自分のものではないため、地主(底地権者)に地代を支払わなければ土地を使用することはできません。

相続において借地権が問題になりやすいのは、まさしくこの土地と建物の「所有者が異なる」という点にあります。

自己所有の不動産の相続であれば、「誰が」相続するかのみを考えればいいため、比較的手続きもスムーズに進みますが、借地権の場合には以下のような問題が発生する可能性があります。

1. 地主との引き継ぎが難しい

相続人が借地権付き不動産を相続した場合、地代の支払い義務や建替え・増改築に関する制限など、地主との契約関係をそのまま引き継ぐことになります。

特に先代のお付き合いで借地権の契約をしていた場合には、地代の値上げ交渉や更新料の請求、承諾書の取得など、相続後に想定していなかった手間や費用が発生することもあります。

2. 借地契約内容が分からない

築年数が古い借地物件の場合、借地契約書が見当たらない・内容が曖昧といったケースも少なくありません。

このような場合、借地契約の条件(期間、更新の有無、承諾の要否など)が不明確となり、地主との交渉や諸々の手続きに支障が生じることがあります。

3. 相続税の評価・申告が難しい

借地権付きの不動産は、土地自体は自分のものではありませんが、建物以外に借地権も相続税の評価対象となります。

借地権は簡単に売却することができないため、相続税の申告や納税資金の確保においても、借地権の扱いには注意が必要です。

このように、借地権付き不動産の相続手続きでは、通常の不動産相続と異なる問題点が多く、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。

借地権相続でまず行うべき4つの手続きとは

「借地権付きの建物を相続したら、何をすればいいの…?」

借地権付きの不動産を相続した場合、建物の名義変更だけでなく、「借地権」そのものについての手続きや地主への対応も求められます。

通常の不動産相続と異なり、建物は所有している状態・土地は他人から借りている状態であるため、以下のような点に注意が必要です。

1. 借地権付き建物の相続登記(名義変更)を行う

まず必要なのは、建物の所有者を亡くなった方から相続人の名義へ変更する「相続登記」です。

これは通常の建物と同じように、管轄の法務局に申請書と添付書類を提出することによって行います。

なお、2024年4月からは相続登記の義務化がスタートしていますので、相続があったことを知ってから3年以内に名義変更を行わないと過料の対象となる可能性もあります。

忘れずに手続きを行いましょう。

※「相続登記の義務化」について詳しくは、【相続登記が義務化!遅れるとどうなる?|司法書士が徹底解説】の記事をご参照ください。

2. 借地権の相続にあたって地主に承諾を得る必要はある?

借地権そのものは相続により当然に承継されますので、原則として地主の承諾は不要です。

ただし、相続したことにより今後は相続人が地主とのやり取りを行っていくため、借地権付きの不動産を相続したら、地主への報告はしておくべきでしょう。

また古い借地契約の場合、明確な合意内容が契約書に残っていないことも多く、地主の意向によっては思わぬトラブルに発展するおそれもあります。

そのため、借地権の相続が発生した場合には、なるべく早めに地主に連絡を取り、今後の対応を確認することが重要です。

3. 借地契約書や過去の地代支払状況を確認しておく

相続の際には、借地契約書やこれまでの地代の支払明細書など、地主との関係を示す資料の有無が極めて重要です。

特に以下のような情報が確認できるかどうかが、手続きのスムーズさを大きく左右します。

- 借地契約の期間・更新の条件

- 地代の金額・支払い方法

- 建替えや増改築の際の承諾の要否

- 更新料等の有無

これらの資料が手元にない場合には、地主側に写しの提供を求めたり、登記簿や契約書の補完書類をもとに司法書士などの専門家に相談したりすることが大切です。

4. トラブルを避けるためには「事前の準備」と「交渉力」が鍵

借地権付き不動産の相続では、建物名義の変更を行うだけでなく、地主との調整や将来の利用方法の検討も視野に入れる必要があります。

地代や更新料の値上げ交渉、借地権の譲渡・売却のための承諾など、相続後に地主との新たな課題が浮上することもあるため、トラブルを未然に防ぐには以下のような対応が有効です。

- 地主との関係構築(報告・説明を丁寧に行う)

- 契約条件の再確認・更新交渉の準備

- 名義変更や売却を見据えた相続人間の合意形成

杉並区やその近郊には、古くからの地主が所有する土地も多く、借地権付き不動産をお持ちの方でお悩みの方も多いことでしょう。

上記のような問題を円滑に進めるためには、借地権付き不動産の相続に精通した司法書士などの専門家のサポートを受けることが重要です。

借地権相続に必要な手続きの流れ

「借地権を相続したのだけど、どのような手続きがあるの?」

借地権付き不動産を相続した場合、以下の手順で手続きすることが一般的です。

1.必要書類を収集する

まずは前提として、登記の名義変更を行うための必要書類を収集します。

戸籍謄本等や相続する方の住民票の写し、固定資産評価証明書など、市区町村の役所等に申請書等を提出して取得します。

2.登記の名義変更を行う(相続登記)

必要書類を収集したら、借地権付き不動産の名義変更を行うため、管轄の法務局に申請書と添付書類を提出します。

法務局には申請書や添付書類の他、登録免許税を印紙等で納付します。

※「登録免許税の計算方法」について詳しくは、【相続登記をするときの登録免許税の計算方法について】の記事をご参照ください。

3.地主への挨拶を行う

借地権付き不動産の名義変更を行い、新しく名義人となったら、地主への挨拶を行います。

その際には、これまでの故人とのお付き合いにつき感謝の言葉をお伝えするとともに、今後地主と良好な関係を築けるよう心がけましょう。

借地権の相続税評価の計算方法と注意点

「借地権付き不動産を相続をしたときの相続税はどう計算するの?」

借地権付きの不動産を相続したとき、相続税の計算は建物と借地権に分けます。

建物の評価方法

建物の評価方法は、通常通り「固定資産税評価額」を基準にします。

固定資産税評価額については、固定資産税課税明細書または固定資産評価証明書で確認できます。

借地権の評価方法

借地権の価格は、借地権の目的となっている宅地が更地の場合の価格に借地権割合をかけて求めます。

借地権割合は、国税庁の財産評価基準の路線価・評価倍率表に記載されています。

その他不動産の評価方法については、【相続不動産の評価方法とは?知っておくべきポイントと注意点】の記事をご覧ください。

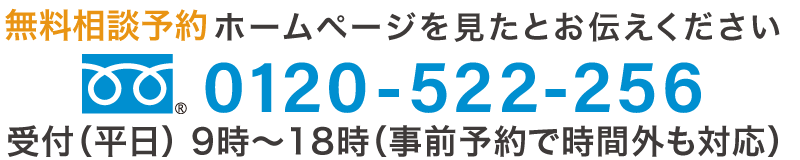

借地権付きの不動産の相続手続きなら当事務所の「遺産承継一括お任せパック」をご利用ください!

「借地権の相続について、信頼できる専門家に相談したい…!」

借地権付きの不動産を相続した場合、単なる名義の変更だけではなく、相続税の申告や借地権の売却手続きも必要になる場合があり、権利関係と税務の問題を総合的に判断し、解決する必要があります。

ですから、当事務所としては借地権付きの相続不動産をお持ちのお客様こそ、相続手続きに精通し、税理士・不動産会社との連携を密にしている相続専門家へのご依頼をオススメしております。

その中でもオススメなのが、当事務所でご用意しております「遺産承継一括お任せパック」です。

遺産承継一括お任せパックは、198,000円からのご案内で、借地権付き不動産の名義変更はもちろん、預貯金の解約や株式有価証券の移管手続きをはじめ、借地権付きの不動産の売却手続きなど、面倒な手続きをまるごと任せいただくことができます。

「父の相続手続きをゆっくりやる時間がない…」

「亡くなった兄の相続関係者が多すぎて、自分ではできない…」

「相続手続きを丸投げできる専門家に依頼したい…!」

というお客様は、当事務所の「遺産承継一括お任せパック」を是非ご利用ください!(遺産承継一括お任せパックの料金体系はこちら)

まずはLINEで相談|登録いただいたお客様に「相続対策総合ガイド」をプレゼント!

「相続について相談したいけど、まずは気軽に聞いてみたい」

これから起こる相続、あるいは今発生している相続について、様々なご心配をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そのようなお客様のお悩みを解決するべく、当法人では現在「LINE相談」を実施しております。

「LINE相談」をご利用いただく際には、当法人の公式LINEにご登録いただく必要があります。

今ならご登録いただいたお客様全員に相続に関する網羅的な知識を獲得できる「相続対策総合ガイド」をプレゼントしております。

是非この機会にお友達登録をお願いいたします!

杉並区西荻北に拠点を構え、練馬区や中野区、武蔵野市、三鷹市など近隣地域の相続や遺言、家族信託、成年後見など、人生の節目に関わる手続きに親身に対応しています。初回相談は無料で、訪問対応も可能です。

「自分だけではどうにも解決できない…」「困っているけど、誰に頼んだらいいか分からない…」「信頼できる法律家に相談したい…!」とお悩みの方も、安心してご相談いただけます。

「この人に頼んで良かった…!」と心から思っていただけるよう、当事務所に在籍する司法書士・行政書士が全力でお客様をサポートいたします。どんな小さな悩みでも構いません。お気軽にお問い合わせください。