「実家の不動産を兄弟全員で相続したけど、この先どうしたらいいの…?」

「相続人で共有している不動産を売却したいけど、他の所有者が納得してくれない…」

「相続した共有の土地を含めて、相続について専門家に相談したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

相続が発生して、相続人全員で平等に財産を分配することができればよいのですが、「父親の財産は実家の不動産しかない」などのように、相続財産の中で不動産の割合が大きい場合には、相続人で平等に分けることができないことが考えられます。(相続財産に不動産がある場合の注意点については、こちらの記事をご覧ください。)

このような場合、相続人全員で均等の割合で所有(共有)することもできますが、これには、①売却が難しくなるリスク、②権利関係が複雑になるリスク、③管理・維持が難しくなるリスク、④共有者の判断能力低下のリスク、など様々なリスクがあり、そのまま平等に共有、あるいは共有したまま放置するのは得策とはいえません。

ただ相続における共有不動産の問題は、ご自身だけで解決することは極めて難しく、むしろ良かれと思って対策したことが、後々思わぬ問題を生むこともあるため「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔するケースも多くあります。

ですから、共有の相続不動産をお持ちのお客様は、なるべく早めに税理士・不動産会社と提携している相続専門の司法書士へ相談する必要があるといえるでしょう。

そこで以下では、相続が発生し不動産を共有することになった場合の注意点と対策について詳しく解説していきます。

このページの目次

相続人複数人で所有する「共有」とは

共有とは、ある一つの物を複数人で所有することをいいます。

相続不動産においては、亡くなった方が遺言書を遺していない場合、その不動産を一旦は法定相続分で共有することになります。

たとえば、父親Aが亡くなり、自宅の土地建物を子供3人(C・D・E)が相続することになる場合、CDEはそれぞれ1/3ずつ不動産の持分を所有し、自宅を共有することになります。

もしこの共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。(遺産分割協議書については、こちらの記事をご覧ください。)

💡相続不動産は法定相続分で共有することになる!

💡相続不動産の共有状態を解消するためには、遺産分割協議が必要!

相続人が不動産を共有するリスク4選

不動産を相続人で共有すると、

① 不動産の売却が難しくなる

② 権利関係が複雑になる

③ 不動産の管理・維持が困難になる

④ (認知症など判断能力が無くなった場合)諸手続きができなくなる

のようなリスクが生じます。

以下、詳しく解説していきます。

① 不動産の売却が難しくなる

相続した不動産を共有にしていると、不動産の売却を行う場合、共有している相続人全員の同意が必要になります。

相続人全員が売却に同意している場合には問題ありませんが、相続人のうち一人でも売却に同意しない方がいると、不動産の売却は非常に困難になります。

実際のトラブル事例

亡くなった母親Aと長男Bが同居しており、二男C・長女Dは別居していて、CDは売却したくても、実際に住んでいるBはこのまま住みたいと考えているため、一向に売却が進まないケース 等

② 権利関係が複雑になる

相続した不動産を共有している方が亡くなった場合、その方が所有していた持分の権利(持分権)を相続人が相続します。

共有の状態を放置していると、相続人がねずみ算的に増えていくため、その不動産をめぐる権利関係がどんどん複雑になっていきます。

実際のトラブル事例

亡くなった母親の不動産を共有している相続人ABCのうち、Aは妻Dがおり、子供がいない。

その最中、Aが亡くなり、同じくしてDも亡くなり、Aが所有していた持分権をDの異母兄弟であるEが相続し、BCE間で不動産の処分について揉めているケース 等

③ 不動産の管理・維持が困難になる

相続した不動産を共有している場合、不動産を共有している割合で利益を得て、不利益を負担します。

そのため、共有している相続不動産から得られるアパートや駐車場の収入、相続不動産にかかる修繕費やマンションの管理費など、共有者がそれぞれの持分割合で持つため、管理が複雑になります。

実際のトラブル事例

亡くなった父親が持っていたアパートを共有している相続人ABCのうち、アパートの管理を父親の代わりにやっており、なおかつアパートの一室に住んでいる長男Aが引き続き共有不動産を管理しているが、不動産にかかる費用とA自身が負担すべき費用がしっかりと分別されておらず、他の相続人から不満が募っているケース 等

④ 諸手続きができなくなる

相続した不動産を相続人で共有している場合、売却などの諸手続きを行う場合、共有者の全員の同意が必要になります。

そのため、相続人のうち一人が認知症により売却の手続きができない、あるいは相続人の一人が音信不通により実印の押印ができないなど、相続人全員の同意が得られない場合には、たとえば相続人間で揉めていなくても、相続した不動産を共有にしていることにより、諸手続きができないリスクが発生します。

実際のトラブル事例

亡くなった父親が持っていた自宅を相続人である母親A・長男B・長女Cが共有することになったが、Aの認知機能が大幅に低下したことにより、介護施設の入居一時金を支払うため自宅を売却することにしたが、Aは実印を登録しておらず、なおかつ自分の名前や生年月日も言えないなど、売却の意思能力が確認できず、結局Aが存命中の間に自宅を売却することができなくなってしまったケース 等

💡相続した不動産を共有したまま放置すると、様々なリスクが生じる可能性があるため、早急に相続専門の司法書士へ相談するなどして対策を講じる必要がある!

相続不動産の共有を解消する方法4選

上記のとおり、相続した不動産を共有にしたままにするのは得策ではありません。

共有する相続不動産は下記のとおりの方法で共有を解消することができます。

① 不動産を取得する代わりに代金支払う(代償分割)

不動産も含めてまだ財産の分割をしていないのであれば、他の財産をもらわない代わりに不動産自体を取得する方法(現物分割)や他の相続人の持分を取得する代わりに現金などを支払う方法(代償分割)があります。

相続人間の話し合いで不動産以外の不動産があれば平等に分けられる場合には、不動産は極力共有にはしない方がいいでしょう。(不動産の分割方法については、こちらの記事をご覧ください。)

② 共有している不動産を売却して現金化する

相続人全員が納得できるのであれば、不動産を共有にしたままにせずに、不動産を売却して得られた売買代金を相続人間で分配する方法があります。

これを換価分割といいます。

相続人の中で相続不動産を使用している方がいないのであれば、共有のまま放置せずに、売却してしまうのも一考でしょう。

③ 共有持分のみを売却・譲渡する

相続した不動産を共有にせざるを得ない場面とは、通常簡単に処分できる場合だけではないはずです。

ですから、自分の共有持分を他の相続人に売却できるのであれば、少なくともご自身だけは共有の状態から解放させることはできます。

なお、共有持分を第三者に売り渡すことも可能ではありますが、通常の不動産の時価(不動産の市場価格)よりも大幅に下回ることが多いので、注意しましょう。

④ 家族(民事)信託を活用する

相続した不動産を共有にするのは、今まで見てきたように、様々なリスクがあります。

その一方、相続人間の意見の食い違いから、どうしても直ぐに処分できないことも多々あるはずです。

そこで活用するのが、家族(民事)信託です。

家族信託とは、自分の財産を信頼できる方に預け、預かった方が預けた方のために管理・運用する仕組みのことをいいます。

相続した不動産が共有になっている場合、管理を行う方を一人定め、あるいは共有者全員のために管理を行う法人を設立し、その方が他の共有者のために不動産を管理・運用を行うことによって、共有状態を解消することができます。

家族信託について、こちらの記事をご覧ください。

相続不動産の共有を解消する方法

💡 現物分割・代償分割・換価分割を検討する!

💡 持分の売買・譲渡を行う!

💡 家族信託を活用する!

まとめ:相続不動産の共有は早めに解決を!

💡相続不動産の共有は、売却・管理・権利関係の面で大きなリスクがある!

💡相続不動産の共有は、放置せず早めに共有を解消することが大切!

💡相続専門の司法書士に相談することで、最適な解決策を見つけましょう!

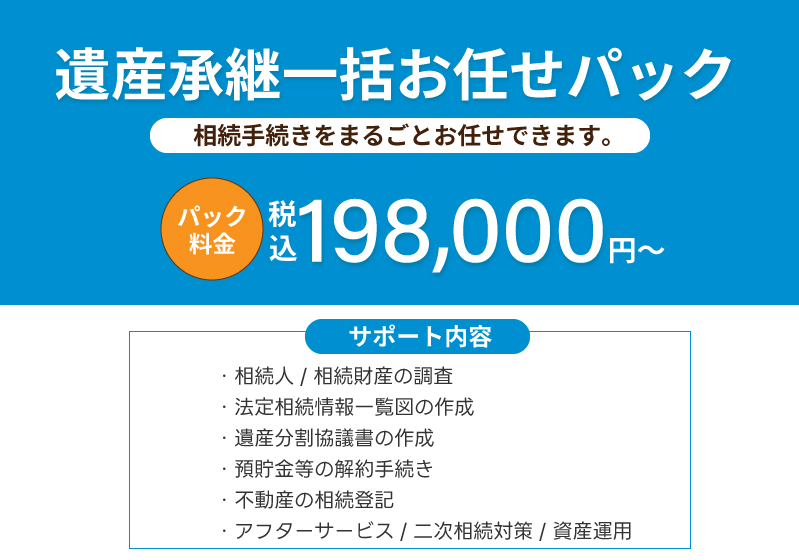

共有の相続不動産を含めた相続手続きは当事務所の「遺産承継一括お任せパック」をご利用ください!

共有の相続不動産の問題を解決するためには、単なる名義の変更だけではなく、どのようにすれば共有状態を解消できるのか、あるいは共有不動産の売却金額はいくらになるのか、共有不動産を処分したときにどのくらいの税金・費用がかかるのか等、相続手続全体を含めて、司法書士や税理士、不動産会社と連携して解決すべき場合があります。

ですから、当事務所としては共有の相続不動産の問題解決をご希望のお客様こそ、相続手続きに精通し、税理士・不動産会社との連携を密にしている相続専門家へのご依頼をオススメしております。

その中でもオススメなのが、当事務所でご用意しております「遺産承継一括お任せパック」です。

遺産承継一括お任せパックは、198,000円からのご案内で、共有の相続不動産の名義変更はもちろん、不動産の査定書の手配や不動産会社の紹介も含めた面倒な手続きをまるごと任せいただくことができます。

「父の相続手続きをゆっくりやる時間がない…」

「亡くなった兄の相続関係者が多すぎて、自分ではできない…」

「相続手続きを丸投げできる専門家に依頼したい…!」

というお客様は、当事務所の「遺産承継一括お任せパック」を是非ご利用ください!(遺産承継一括お任せパックの料金体系はこちら)

杉並区西荻北に拠点を構え、練馬区や中野区、武蔵野市、三鷹市など近隣地域の相続や遺言、家族信託、成年後見など、人生の節目に関わる手続きに親身に対応しています。初回相談は無料で、訪問対応も可能です。

「自分だけではどうにも解決できない…」「困っているけど、誰に頼んだらいいか分からない…」「信頼できる法律家に相談したい…!」とお悩みの方も、安心してご相談いただけます。

「この人に頼んで良かった…!」と心から思っていただけるよう、当事務所に在籍する司法書士・行政書士が全力でお客様をサポートいたします。どんな小さな悩みでも構いません。お気軽にお問い合わせください。